Verfolgung, Vertreibung & Ermordung

Unzählige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger litten während des Nationalsozialismus unter der Verfolgung und Vertreibung. Der Großteil von ihnen fand den Tod in der Vernichtungsmaschinerie aus Konzentrationslagern, Folterstätten und absoluter Entmenschlichung.

Anhand von einigen Schicksalen, die uns über die Jahre unserer Arbeit besonders nahe gegangen sind, möchten wir stellvertretend all jenen gedenken, die heute keine eigene Stimme mehr haben. Besonders wichtig ist uns dabei auf das Projekt www.stolpersteine-gelsenkirchen.de/ und die dort möglichen Patenschaften aufmerksam zu machen.

Für einen detaillierten Einblick in das dunkelste Kapitel der Gelsenkirchener Stadtgeschichte empfehlen wir einen Besuch auf www.gelsenzentrum.de/.

Unsere Stolperstein-Patenschaften

Das Schicksal der Familien Deßauer und Paßmann

Beispielhaft für die zahllosen Schicksale verfolgter, vertriebener und ermordeter Menschen während des Dritten Reiches möchten wir auf dieser Seite das Schicksal der Familien Deßauer und Paßman beschreiben. Dabei handelt es sich um ein laufendes Projekt, dass im Jahr 2022 begonnen hat. Wir konzentrieren uns dabei auf die Familienstränge, die in Gelsenkirchen gelebt haben, mit dem Ziel durch Stolpersteinpatenschaften die Familie wieder zu einem Teil des Stadtbildes zu machen.

Artur Deßauer

Artur wurde am 21. März 1916 als zweites Kind der Eheleute Gustav und Regina Selma Deßauer geboren. Seine Schwester Irma war zu diesem Zeitpunkt bereits 6 Jahre alt. Die Familie wohnte in der Königstraße 30 in Gelsenkirchen. Aus den 1920er Jahren ist ein Foto der Familie erhalten. Es zeigt Artur im Alter von ungefähr 10 Jahren zusammen mit seiner Schwester und seinen Eltern.

1931 heiratete Arturs Schwester Irma in Gelsenkirchen Max Fernheimer. Noch im gleichen Jahr kam Sohn Kurt zur Welt und die Familie zog nach Wörth am Main.

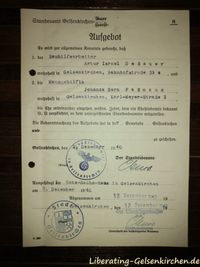

Mit Verordnung vom 18. August 1938 hatte Artur den Zweitnamen „Israel“ zu führen.

Schon im Frühjahr 1939 wurde Artur, von Beruf Bauhilfsarbeiter, zu einem Zwangsarbeitereinsatz in das Lager Borghorst Dumte (bei Münster) verbracht und kehrte anschließend nach Gelsenkirchen in die Königstraße 30 zurück.

Als auch in Gelsenkirchen die gesetzlichen Regelungen für jüdische Mitglieder der Gesellschaft weiter verschärft wurden, war Artur gezwungen in das Ghettohaus auf der Bahnhofstraße 39a zu ziehen. Ghettohäuser dienten in Gelsenkirchen, wie im gesamten Deutschen Reich, ab Herbst 1939 zur Konzentrierung der jüdischen Bevölkerung. Eine folgende Deportation sollte so vereinfacht werden.

Der Wohnort von Arturs Vater August ist im Stammbaum des Aufgebotes vom Dezmeber 1940 bereits in Frankfurt angegben, anderen Quellen zu Folge wurde er erst 1941 nach Frankfurt am Main deportiert, von dort aus weiter in ein nicht näher benanntes Vernichtungslager. Laut seiner Todesurkunde verstarb er am 18. März 1943 im Krankenhaus der israelitischen Gemeinde in Frankfurt am Main an den Folgen der Deportation und Ausbeutung.

Regina Selma, Arturs Mutter, verstarb verschiedenen Quellen zu Folge zwischen 1939 und 1943 unter ungeklärten Umständen in Gelsenkirchen. Im Stammbaum des Aufgebotes ist bei ihr Gelsenkirchen als letzter Wohnort angeben. Es ist daher davon auszugehen, dass sie im Dezember 1940 bereits verstorben war.

Schwester Irma, Ehemann Max (später Moshe), sowie ihr Sohn Kurt (später Abraham Nave) gelang als einzigen Familienmitgliedern die Flucht. Sie erreichten am 1. August 1939 Haifa in Palästina (heute Israel).

Für Arturs Onkel Alfred Heymann, Alfreds Ehefrau Grete und Tochter Hannelore werden Stolpersteine in der Liboriusstraße 100 in Gelsenkirchen verlegt .

Johanna Paßmann

Johanna „Hanni“ wurde am 9. Dezember 1921 in Werne (heute Bochum) als viertes Kind der Eheleute Levy und Thinchen Paßmann geboren. Ihre Schwestern, die Zwillinge Elli und Dorothea, waren zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre und Rosa 3 Jahre alt. Johanna wuchs in Werne auf und wurde Hausgehilfin.

Mit Verordnung vom 18. August 1938 hatte Johanna den Zweitnamen „Sara“ zu führen.

Ihr letzter Wohnsitz vor der Heirat war ab dem 28. November 1939 das Ghettohaus in der Karl-Mayer-Straße 2 in Gelsenkirchen.

Ihr Vater Levy floh zusammen mit weiteren Familienmitgliedern in die Niederlande, von wo aus er am 26. November 1940 polizeilich beglaubigt sein Einverständnis in die Heirat seiner minderjährigen Tochter gab. Warum Johanna und ihre Mutter nicht ebenfalls flohen ist nicht überliefert. Wir wissen heute nur, dass Johannas Mutter Thinchen ebenfalls in die Karl-Mayer-Straße 2 einzog. Vermutlich für die Vorbereitung der Heirat.

Aus Johannas direktem familiären Umfeld überlebte nach jetzigem Kenntnisstand nur ein gewisser Carl Passmann, er stellte 1948 aus den USA eine Suchanfrage und nennt Johanna dort „Hanni“.

An Johannas Vater Levy und sechs weitere Angehörige der Familie Paßmann erinnern heute Stolpersteine in der Scharnstraße 14 in Xanten.

In Ahlen erinnert ein Stolperstein an ihre Schwester Rosa in der Südstraße 14.

Die Heirat von Artur und Johanna

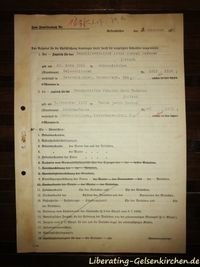

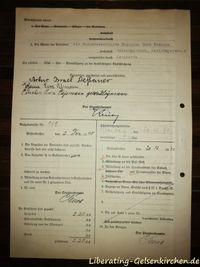

Wir wissen nicht viel über das Leben von Johanna und Artur, es ist nicht bekannt wann und wie sich ihre Wege kreuzten, gesichert ist nur die Tatsache, dass am Montag, dem 2. Dezember 1940 das Aufgebot für die Hochzeit beim Standesamt Gelsenkirchen bestellt und im Hans-Sachs-Haus bekannt gemacht wurde. Neben den Verlobten unterschrieb das Aufgebot auch Johannas Mutter als Erziehungsberechtigte für die mit 19 Jahren noch minderjährige Johanna. Im Dritten Reich war die Volljährigkeit erst der Vollendung das 21. Lebensjahres erreicht. Am Freitag, dem 20. Dezember 1940, um 10:40 Uhr wurde die Ehe der beiden geschlossen. Artur und Johanna lebten danach gemeinsam im Ghettohaus in der Bahnhofstraße 39a. Trotz aller äußeren Umstände entstand hier der neue gemeinsame Lebensmittelpunkt.

Sammelakte zum Familienbuch Nr. 1635 Jahrgang 1940 |

Mathel

Im Frühjahr 1941 wurde Johanna schwanger.

Am Dienstag, dem 27. Januar 1942, wurde dann Johannas Mutter Thinchen Paßmann nach Riga verschleppt. Sie kehrte nicht zurück. Ebenfalls in dieser Deportation waren Arturs Onkel Alfred Heymann mit Frau Grete und Tochter Hannelore - auch sie wurden ermordet.

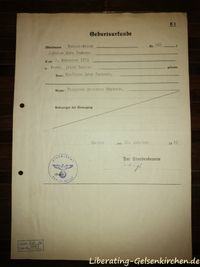

Nur wenige Tage später, am 4. Februar 1942, einem Mittwoch, wurde Mathel Deßauer geboren. Ihr Name ausgewählt aus einer Liste von Namen, die durch die Nationalsozialisten für Menschen jüdischen Glaubens genehmigt wurden. Denn nicht nur der Zweitname „Sara“ war von den Nationalsozialisten vorgegeben, es gab auch sehr eng gefasste Listen mit zulässigen Erstnamen für Neugeborene in jüdischen Familien.

Deportation nach Bielefeld

Rund fünf Monate später begann am Montag, dem 7. September 1942 für die junge Familie das nun Unausweichliche:

Zunächst „zog“ die Familie in den Schloßhof nach Bielefeld (Schloßhofstraße 73a), wenige Gehminuten außerhalb der Bielefelder Innenstadt. Defacto handelte es sich bei diesem Umzug bereits um eine Deportation, es wurde nur im Nazijargon entsprechend verharmlost.

Dort lebte, oder hauste die Familie ein halbes Jahr. Der Schloßhof war ein sogenanntes „Jüdisches Umschulungslager“. Entstanden aus einem Gasthof, war die Örtlichkeit ursprünglich für 80 Inhaftierte ausgelegt, jedoch mit bis zu 250 belegt, die wenigsten aus Bielefeld selbst. Weniger als 50 überlebten die anschließenden Deportationen.

Örtlichkeiten der Deportation in Bielefeld heute: Der Schlosshof (Bild 1 & 2) dient heute wieder seinem ursprünglichen Zweck als Gastronomie. Die Vereinshalle "Eintracht" existiert heute nicht mehr. In dem heutigen Bau ist eine Tanzschule untergebracht. |

Deportation nach Auschwitz

In den Nachmittag- und Abendstunden des 1. März 1943, einem Montag, wurden die für die Deportation nach Auschwitz bestimmten Insassen des Schloßhofes mit Bussen zur Sammelstelle in die Vereinshalle „Eintracht“ am Klosterplatz, nahe des Bielefelder Güterbahnhofes, gebracht. Darunter auch Artur, Johanna & Mathel. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Vorbereitung zur Deportation unbenmerkt, oder gar heimlich von statten ging: Die Vereinshalle „Eintracht“ lag mitten in der Bielefelder Innenstadt und direkt gegenüber eines Komplexes der katholischen Kirche.

Am frühen Morgen des 2. März 1943 setzte sich in Dortmund der Deportationszug nach Auschwitz in Bewegung. Heute wissen wir, dass Johannas Schwester Dorothea und ihr Ehemann Bruno Achtermann aus Dortmund ebenfalls mit diesem Zug deportiert wurden. Der nächste Zwischenhalt war Bielefeld.

Zusammen mit etwa 250 weiteren Personen bestieg die Familie Deßauer in Bielefeld etwa zur selben Zeit die Güterwaggons. Dank eines Briefes von Lotte Windmüller, welche ebenfalls zu den Deportierten gehörte, wissen wir, dass die Beladung der Waggons zwischen 6 und 7 Uhr am Morgen begann und die Abfahrt für halb 10 geplant war. Das Gepäck brauchten die Deportierten nicht zu tragen. Zusammen mit den Waggons aus Dortmund setzte sich der Zug vermutlich zunächst in Richtung Berlin in Bewegung. Durch die Aussagen verschiedener Zeitzeugen gehen wir davon aus, dass alle Deportierten in diesem Zug zumindest eine Ahnung von dem hatten, was sie erwartete. So bereichtet Hans Frankenthal von dem Gespräch mit seinem Vater während des Haltes in Bielefeld:

„Als die Türen geöffnet wurden, flüsterte ich meinem Vater zu, dass die letzten beiden Waggons mit unserem Gepäck nicht mehr am Zug waren und er antwortete [...]: ‚Wohin wir gehen, werden wir kein Gepäck brauchen.‘“

Als der Zug am 3. März 1943, auf ungefähr 1.500 Deportierte angewachsen, nach rund 40 Stunden, spät in der Nacht Auschwitz erreichte, verliert sich die Spur von Artur, Johanna und Mathel. Unter Schreien und Prügeln der SS-Wachen wurden die Menschen aus den Waggons getrieben, zurück blieben nur die während der Deportation Verstorbenen und jene zu entkräftet um sich noch aus eigener Kraft zu bewegen. Männer nach rechts, Frauen und Kinder nach links - keine Zeit für einen echten Abschied.

Je nach Quelle wurde Artur sofort auf einem LKW in Richtung Buna (Monowitz/Auschwitz III) abtransportiert. Während Johanna und Mathel auf der anderen Seite auf ihr Schicksal warteten. Wir gehen davon aus, dass Johanna und Mathel den ersten Tag in Auschwitz nicht überlebten. Sie wurden höchstwahrscheinlich schon wenige Augenblicke nach der Ankunft vergast und anschließend verbrannt. Vermutlich teilte Artur jedoch dieses Schicksal, da für alle drei keine Häftlingsnummern bekannt sind.

Das Amtsgericht Bielefeld erklärte Johanna und Artur am 9. September 1953 rückwirkend zum 31. Dezember 1945 für tot und ließ mit dieser Erklärung die von den Nationalsozialisten aufgezwungenen Zweitnamen „Sara“ und „Israel“ streichen.

Jeder Name zählt - #EveryNameCounts

Zu Mathel gibt es scheinbar keine behördlichen Dokumente, lediglich ihr Name taucht in verschiedenen Deportationslisten auf. In den offiziellen Gedenkbüchern war sie bisher falsch als „Martel“ erfasst. Während der Recherchen wurde ihren Einträgen die richtige Schreibweise Mathel hinzugefügt.

Ebenso wurden bei Artur Deßauer, Thinchen Heymann und Regina Selma Deßauer zusätzliche Namensteile bzw. Schreibweisen den Gedenkbüchern hinzugefügt.

(letzter Stand: Juli 2023)

Quellen: Gelsenzentrum.de, Stolpersteine-Gelsenkirchen.de, Gedenkbuch Stadt Bielefeld, Spurensuche-Bielefeld.de, Spuren-im-Vest.de, Digital Archive Yad Vashem, Statistik-des-Holocaust.de, Arolsen-Archives.org, Liste vorgeschriebener jüdischer Vornamen von 1938 (Beliebte-Vornamen.de), United States Holocaust Memorial Museum, MappingtheLives.org

Dokumente zur Verfolgung, Vertreibung & Ermordung

Entzug der deutschen StaatsangehörigkeitMit dieser Aktennotiz wurde ganz bürokratisch entmenschlicht: Im Rahmen der Nürnberger Gesetze wurden jüdische Mitbürger bereits zu Staatsbürgern zweiter Klasse. Mit Überschreiten der Reichsgrenzen wurde dann die Staatsangehörigkeit vollständig entzogen und ggfs. zurück gelassener Besitz "arisiert". Dabei spielte es keine Rolle, ob die Ausreise freiwillg erfolgte oder im Rahmen der Deportation. Da zur Familie Grunewald keine Daten außer den Ausbürgerungen auffindbar sind, hoffen wir darauf, dass die Ausreise nicht im Rahmen einer Deportation erfolgte. |

Orte damals & heute

"Judenhaus" Bahnhofstr. 39/39aDer Wohnort von Artur Deßauer und seiner Familie bis zur Verbringung nach Bielefeld. Heute erinnert nichts mehr an die Geschichte dieses Ortes. Das ursprüngliche Gebäude existiert schon lange nicht mehr und in dem Neubau (Nummer 39-41) befindet sich heute die Filiale von Primark in Gelsenkirchen. |

Ausstellungsgebäude, heute WildenbruchplatzDiese Gebäude, eigentlich für größere Messen und Ausstellungen errichtet, wurden in den 1940er Jahren zu Sammellagern für Deportationen genutzt. Heute steht an dieser Stelle die Polizeiwache am Wildenbruchplatz. |