Weimarer Republik

Mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches am Ende des Ersten Weltkrieges breitete sich in Deutschland erstmals und noch sehr wackelig die Demokratie aus. Von Anfang an von wirtschaftlichen Krisen und instabilen Regierungskoalitionen überschattet, trugen häufige Neuwahlen und beginnende Auseinandersetzungen zwischen rechts- und linksradikalen Gruppierungen nur wenig dazu bei ein Vertrauen in die Demokratie entstehen zu lassen. Bis zum Ende der Französischen Besatzung herrschten Arbeitslosigkeit und Armut, die im Jahr 1923 während der Inflationszeit ihren Höhepunkt hatte.

Vielleicht oder gerade weil die schlimmste Zeit überwunden schien, breitete sich in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre eine ausgelassene Stimmung unter der Bevölkerung aus und man spricht von dieser Zeit von den "goldenen" 20er Jahren oder auch dem "Tanz auf dem Vulkan" - hinter der ausgelassenen Fassade begannen die politischen Spannungen immer mehr zu brodeln. Straßenkräfte zwischen Rechten und Linken gehörten durchaus zur Tagesordnung und mit dem Ende der 20er Jahre führte die nächste Wirtschaftskrise das Land unaufhaltsam in die Diktatur der Nationalsozialisten.

Messtischblatt von 1927Dieser Sadtplan zeigt Gelsenkirchen im Jahr 1927. Sehr gut zu erkennen ist die geplante Autobahn-Trasse durch Erle. Womit für Gelsenkirchen auch ganz klar der Mythos widerlegt ist, dass die Autbahn erst durch die Nazis aufgekommen sind. Die Auflösung ist wieder ziemlich groß, daher längere Ladezeiten möglich. |

Alltag in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg

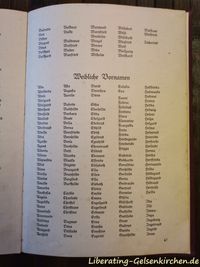

Währung der 1920er JahreTrotz der politischen Änderungen am Ende des Ersten Weltkrieges blieb die Währung in der noch jungen Weimarer Republik teilweise unverändert bis zum Beginn der Hyperinflation im Jahr 1923: Eine Vielzahl neuer Banknoten und auch Münzen wurde gegen den Wertverfall gedruckt. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre wurde die Währung dann zunehmend "bunter" und es existierten mit der Rentenmark, Reichsmark und Darlehnskassenscheinen, bis 1948, drei verscheidene Arten einer Währung. |

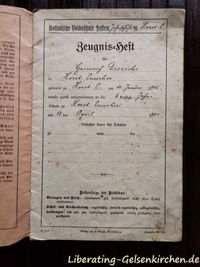

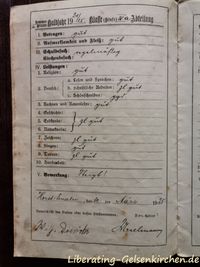

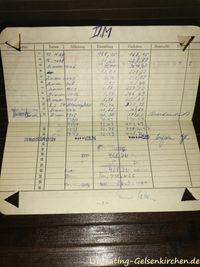

Zeugnis-HeftDieses Zeugnis-Heft gehörte dem Schüler Heinrich Dierichs aus Horst-Emscher. Eingeschult mit 6 Jahren im Jahre 1921 beinhaltet dieses Zeugnisheft Einträge bis 1925. Mit einem ganz ordentlichen Notendurchschnitt, regelmäßiger Teilnahme an Unterricht und Kirchenbesuchen gehörte Heinrich wohl eher zu den Kindern, die ausreichend Zeit für die Schule hatten und nicht in diesen schwierigen Jahren ihren Beitrag zur Ernährung der Familie leisten mussten. |

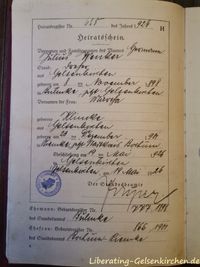

Familien-StammbuchStammbuch der Familien Wenker aus Gelsenkirchen. Erstaunlicherweise haben sich Stammbücher bis heute inhaltlich kaum geändert. |

1923 bis 1925: Französisch/belgische Besetzung des Ruhrgebietes

Als im Frühjahr 1923 die sich zuspitzende Finanzkrise absehbar macht, dass Deutschland die vereinbarten Reparationszahlungen nicht mehr an die Kriegsgewinner wird zahlen können, führte dies insbesondere durch Frankreich und Belgien zu drastischen Maßnahmen: Um die Leistung der Reparationszahlungen zu sichern, überschritten französche und Belgische Soldaten die Grenze und besetzten weite Teiles des Ruhrgebietes um direkt von der Quelle statt finanzieller Leistungen die Reparationen in Naturalien zu beschlagnahmen - da kam die Kohle im Ruhrgebiet gerade recht!

Bis 1925 dauerte die Besetzung an. Begleitet von zahlreichen (friedlichen und weniger friedlichen) Widerstandsaktionen der Bevölkerung, versuchten die Besatzungstruppen möglichst viel Geld und Material aus den besetzten Gebieten heraus zu pressen. Das führte unweigerlich zu völlig unnötigen Gewalttaten und Toten.

Berliner Illustrierte Zeitung vom 4. März 1923Die Gelsenkirchener Die ungeheure Nervenprobe, die es bedeutet, Woche nach Woche unter dem schweren Druck einer fremden militärischen Besetzung zu leben, und trotzdem unbeirrt nur der nationalen Parole des eigenen Volkes zu gehorchen, davon gibt aus dem aufregenden Kapitel der Ruhrbesetzung die Geschichte der Stadt Gelsenkirchen das eindringlichste Beispiel. Die Stadt war die ersten Wochen unbesetzt, die fremden Soldaten standen rings an der Stadtgrenze. Eines Tages wird wegen eines Zwischenfalls eine "Strafaktion" mit einer großen Truppenmenge gegen die Stadt unternommen, man entwaffnet alle Schutzpolizisten und führt sie gefangen ab. 2 Tage später kommen die Truppen wieder, diesmal um eine der Stadt aufgelegte Buße von 100 Millionen Mark einzutreiben. Die Stadtväter lehnen getreu den Weisungen ihres eigenen Landes die Forderung ab. Das Stadtoberhaupt wird verhaftet, ausgewiesen, fortgeführt, der Befehl an seine Vertreter wiederholt. Die Stadt lehnt wieder ab. - Die Gelsenkirchener haben ihre deutsche Pflicht unverzagt erfüllt. Bild oben: Die große militärische Aktion der Franzosen gegen Gelsenkirchen am 18. Februar: Das Tank-Aufgebot zur Absperrung des besetzten Rathauses! Bild Mitte: Beschlagnahme eines Privat-Autos durch eine französche Patrouille in Gelsenkirchen. Bild unten links: Aufhalten der Züge an der Übergangsstelle vom besetzten ins unbesetzte Gebiet bei Scharnhorst Bild rechts: Gesperrt Bürgersteige. |

Bodenfund französischer HinterlassenschaftenDiese Flaschen wurden bei Bauarbeiten auf der Bismarckstraße nahe des Bergwerks Consolidation ausgegraben. Durch die Auffindesituation mit einem französischen Bajonett (leider nicht in unserem Besitz) lassen sich diese Flaschen mit der französischen Ruhrbesetzung in Zusammenhang bringen. |

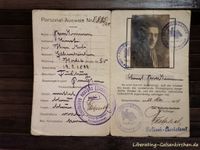

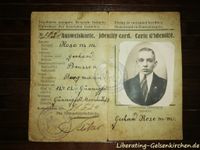

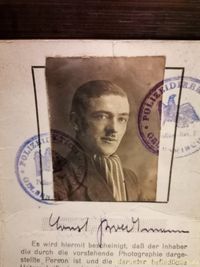

Ausweise der besetzten GebieteWährend der Besatzung unterlagen die Einwohner bzw. Arbeitnehmer in den französisch besetzten Gebieten einer Ausweispflicht. Straßensperren mit Ausweiskontrollen durch bewaffnete Posten gehörten zur Tagesordnung. Die Ausstellung der Ausweise lag bei den lokalen Dienststellen der Polizei. Dabei war es üblich, dass nicht immer die gleichen Ausweisformulare genutzt wurden. |

Feldpost französischer und belgischer Soldaten

Die folgenden Korrespondenzen wurden von französischen und belgischen Soldaten auf Postkarten mit Gelsenkirchener Motiven verfasst. Leider konnten wir trotz tatkräftiger Unterstützung nicht alles übersetzen. Wir freuen uns über Hilfe!

Börnig, den 25/2/1923 Meine liebe Marie, Ich nutze aus, dass heute Sonntag ist um dir über unser Befinden zu berichten, das ziemlich gut ist und ich wünsche, dass meine Karte euch bei ihrer Ankunft ebenso vorfindet, liebe Marie. Ich denke, dass die Arbeit wieder aufgenommen wird und dass du nicht mehr arbeitslos bist. Ich bereite mich dieser Tage darauf vor, dass wir vielleicht nicht die Erlaubnis bekommen uns mit der Truppe zu vereinigen, aber das wäre ziemlich unglücklich, denn es würde dann ziemlich lange dauern, diejenigen nicht zu sehen, die ich so besonders liebe, vor allem dass die Zeit noch genug dauert, was uns nicht sehr ermutigt, aber was mich tröstet. Ich glaube fest, dass wir 18 Monate machen werden und dass das vom 248 [24. August] an wäre und vor allem, dass es für die Flucht [...] keinen günstigen Tag gibt, denn für die mindeste Dummheit, die man während der Besetzung macht, kommt man vors Kriegsgericht, davon gibt es schon einige Fälle – deshalb sage ich dir das, aber sorge dich nicht um mich, denn ich habe eine weiße Seele und mein Heft/Wehrpass ist weiß. Liebe Marie, ich belaste dich noch nicht mit einem kleinen Strafregister und fühle, dass du das gut verstehst. Ich beende meine kleine Karte indem ich dich fest drücke, ebenso wie die ganze kleine Familie, an die ich oft denke, dein geliebter Bruder Jean |

Grumme, den 19 August 23 Liebe Eltern Ich hoffe, dass es heute weniger heiß dort unten ist, denn hier fällt seit [...] Tagen das Wasser, vielleicht spürt ihr die Auswirkungen davon. Heute seid ihr ohne Zweifel einsamer Wächter, denn Emile und Lucien sind vielleicht in [...] wie Augustine es mir gesagt hatte. Gestern habe ich einen Brief von Jean Villebasse empfangen, der mir sagt, dass sie bei der Dreschmaschine weitergekommen sind, ich will ihnen gerne glauben, an diesen speziellen windgeschützten Plätzen ist das keine einträgliche Arbeit. Hier an der Ruhr laufen die Dinge noch nicht von allein, die Sabotagen werden immer wieder aufgenommen und das Blut fließt wie „Le Journal“ sagt, was absolut falsch ist – manche Leichtfertige, die sich getötet haben, aber solches kenne ich nicht zahlreich. Was aber nicht falsch ist, das ist der Anstieg aller Rohstoffpreise, im Moment kostet die Mark 200.000 und die Kiste Bier 70.000, die Löhne der Arbeiter sind angehoben worden, sie verdienen 2 Millionen am Tag. Sonst habe ich euch nichts mehr zu erzählen, bis bald von [...] eurem Sohn, der euch umarmt [...]. |

Gelsenkirchen, 6. Oktober 1923 Mein Alter Ferdinand. Was erzählst du seit meiner Abreise immer das gleiche, du amüsierst dich gut mit deiner kleinen Henne, ich mache mir darum keine Sorgen, mit den kleinen Fräuleins, wo es immer derselbe Schrei ist! Heute halte ich schon seit 5 Tagen Wache in einem Bergwerk, ich hoffe, es ist das letzte Mal, wir müssen in 14 Tagen von hier nach Laval zurückkehren, anschließend zur Truppe, was ich mit Ungeduld erwarte, vom 22 [...] Ich versichere dir, dass es hier nicht so heiß ist, um draußen oder auf sehr dreckigen Bänken zu schlafen, diejenigen, die den Winter hier verbringen werden, sind dabei sich zu beklagen: Ah, die [...] Blauen Dein Freund, der [...] A.B. 124 R I 5 Cie Postbezirk 154 |

1923: Wirtschaftskrise & Inflation

Neben der Besetzung des Ruhrgebietes durch französische und belgische Truppen, brachte das Jahr 1923 noch ein zweites großes Ereignis hervor, welches in den Augen der meisten Historiker den Weg für die Nationalsozialisten ebnete.

Die Finanzblase der Kriegsanleihen aus dem Ersten Weltkrieg platze und die Weimarer Republik begann Geld zu drucken um den Bürgern die Anleihen auszubezahlen. Eigentlich hätten diese Anleihen von den durch das Deutsche Reich besiegten Alliierten zurückgezahlt werden sollen. Doch vielmehr war es jetzt die Weimarer Republik, die zusätzlich noch erhebliche Reparationszahlungen, besonders an Frankreich, zu leisten hatte. So wurden immer mehr Banknoten in Umlauf gebracht und genauso wie heute verfällt natürlich der Wert, je mehr Banknoten im Umlauf sind.

Löhne und Preise explodierten, bis die Mark schließlich das Wertniveau von Monopoli-Geld erreicht hatte. Schubkarren voller Geld mussten zum Bäcker gefahren werden um Brötchen zu kaufen. Firmen gaben ihren Mitarbeitern am Tag der Lohnzahlung frei, damit sie Lebensmittel kaufen konnten bevor der Lohn nichts mehr wert war.

Auf Planet-Wissen.de werden zum Anfang und zum Höhepunkt der Hyperinflation 1923 folgende Preise für Berlin ausgewiesen:

Juni 1923 | Dezember 1923 | |

1 Ei | 800 Mark | 320 Milliarden Mark |

1L Milch | 1440 Mark | 360 Milliarden Mark |

1kg Kartoffeln | 5000 Mark | 90 Milliarden Mark |

1 Straßenbahnfahrt | 600 Mark | 50 Milliarden Mark |

1 US-Dollar | 100.000 Mark | 4,21 Billionen Mark |

Es gab jedoch auch zwei, wenn man so sagen mag, Vorteile an dem schnellen Wertverfall. Wer bespielsweise 1922 noch einen Kredit für ein Haus aufgenommen hatte, konnte diesen 1923 sofort abbezahlen (Prinzip Mark für Mark). Ebenso erkannten einige Unternehmer die Zeichen der Zeit früh genug und tauschten große Mengen Mark in US-Dollar um. Somit konnte den Mitarbeitern eine stabilie Gehaltszahlung gewährt werden.

Im November 1923 wurde mit der Rentenmark eine neue Währung eingeführt, welche die Hyperinflation im Jahr 1924 beendete und parallel zur neu geschaffene Reichsmark galt. Auch die deutschen Kriegsschulden lösten sich somit quasi in Luft auf und die überstandene Krise gab den Startschuss für die Goldenen Zwanziger Jahre.

Inflationsgeld der ReichsbankAnfangs noch in Tausenderschritten, dann doch schnell immer größer und größer wurden die Nennbeträge der Geldscheine und Münzen. Teilweise verfiehl der Wert einer Banknote so schnell, dass sie einfach mit einem neuen Betrag überstempelt wurde. |

Gelsenkirchener InflationsgeldDa die Reichsbank nicht mehr mit dem Drucken neuer Banknoten hinterher kam, wurde sogenanntes Notgeld regional eingeführt. Diese Scheine sollten fehlendes Wechselgeld für die Wirtschaft bereit stellen. |

Gutscheine statt WährungWie dieser Gutschein so schön treffend auf der Rückseite formuliert war der Mangel an Banknoten dafür verantwortlich, dass Unternehmen anfangs teilweise die Gehälter in Gutscheinen auszahlten. Gegenüber dem Druck einer eigenen "Firmenwährung" waren Gutscheine bereits eine bekannte Vorgehensweise aus der Zeit zum Ende des Ersten Weltkrieges. Dieser Gutschein wurde ausgestellt von den Mannesmannröhren-Werken, Abteilung Grillo Funke in Gelsenkirchen Schalke. |

Inflationsgeld der PrivatwirtschaftMit Voranschreiten der Inflation veränderten sich die Gutscheine in ihrem Aussehen recht schnell und ähnelten sehr regulären Banknoten. Kaum vorstellbar: Sie kommen am Zahltag mit einer Schubkarre zur Arbeit, ihr Arbeitgeber füllt die Schubkarre mit eigenen Banknoten und danach bekommen Sie und Ihre Kollegen den Rest des Tages frei und liefern sich ein Wettrennen um die notwendigsten Lebensmittel zu kaufen. Und das alles bevor die Schubkarre voll Geld nichts mehr wert ist. |

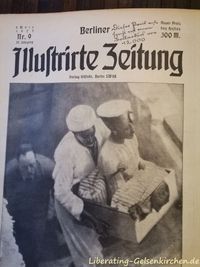

Berliner Illustrierte Zeitung vom 04. März 1923Kein echtes Schnäppchen, aber ein beeindruckendes Stück Zeitgeschichte ist diese Zeitung, die für 300 Mark am Kiosk erhältlich war. Zusätzlich wurde noch der Vermerk "Dieser Preis entspricht erst einem Dollarkurs von 12 000" aufgedruckt, der zeigt, wie sehr die Wirtschaft versuchte sich an den Dollarkurs zu koppeln um eine harte Währung als Anker gegen den Wertverfall zu haben. |

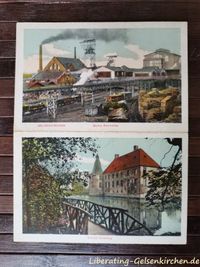

Bericht über das Bergwerk Consolidation, Berliner Illustrirte Zeitung vom 2. Dezember 1923Das größte Fördergerüst. Trotz der schweren Zeiten, die das Ruhrgebiet nun schon seit langen Monaten durchzumachen hat, ist man dort doch nicht müßig geblieben. Man hat versucht, die Werke durch Umbauten und Erweiterungen für die künfitgen Anforderungen vorzubereiten, um einen hinreichenden Ertrag der Produktion sicherzustellen. Eine große technische Leistung stellt das Schachgerüst dar, das kürzlich von der Gewerkschaft "Orange" in Gelsenkirchen für Schacht 9 der Bergwerks-Akt.-Ges. "Consolidation" gebaut worden ist. Es ist für Doppelförderung aus einer Teufe von 1500m eingerichtet und für eine Seilbruchlast von 380t berechnet. Das 54m hohe Gerüst ist in Bockkonstruktion gebaut. Das zwischen den Streben stehende Führungsgerüs ist oben verschiebbar gelagert, so daß es durch die Seilzüge und durch Bodensenkungen nicht belastet wird. Im unteren Teil des Führungsgerüstes laufen zwei Handlaufkrane zum Ein- und Ausbau der Förderkörbe. Eine Auf- und Absteigebühne soll die Mannschaftsförderung bei Schichtwechsel beschleunigen. Bei Brandgefahr und bei Arbeiten über dem Schacht kann der Schacht durch Brandklappen geschlossen werden. Bild oben: Technische Fortschritte im Ruhrgebiet, trotz aller Schwierigkeiten! Das neue 53 Meter hohe Schachtgerüst, dessen Bau für die Bergwerks A.G. "Consolidation" in Gelsenkirchen eine hervorragende technische Leistung darstellt. Bild links: Die große Reichstagssitzung: Abg. Hergt (im Bilde rechts), der Führer der Deutschnationalen, auf dem Wege zum Reichstag. Bild rechts: Abg. Wels, der Hauptredner der Sozialdemokraten. |

Währungsreform mit der RentenmarkIm November 1923 eingeführt galt die Rentenmark als Mittel die Hyperinflation zu beenden. Der Wechselkurs belief sich auf 1 Billion Mark zu einer Rentenmark und zeigte schon 1924 Erfolge bei der Eindämmung der Inflation. Das besondere an der Rentenmark war, dass sie nicht wie bisher an den Gold- oder Dollar-Kurs gebunden war, sondern über Schuldverschreibungen in Form von Grund und Boden gedeckt war. Dadurch konnte eine starke Akzeptanz erreicht werden und bereis am 30. August 1924 konnte wieder eine kursgebundene Währung in Form der Reichsmark eingeführt werden, welche einen Wechselkurs von 1 zu 1 zur Rentenmark hatte. Die Rentenmark als solches war bis 1948 als Parallelwährung weiterhin gültig. |

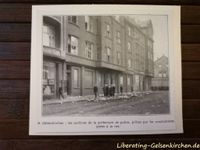

Aufruhr in den Straßen des Krisenjahres 1923Diese zwei internationalen Archivbeiträge zeigen, wie sehr die Kommunisten auch in Gelsenkirchen mit ihren Aktionen für Aufsehen sorgten. Gleichzeitig sind sie Zeugnis der generellen antikommunistischen Haltung der Zeit nach dem ersten Weltkrieg. Kernthema in Gelsenkirchen war die Plünderung des Polizeipräsidiums. Artikeltext links: Gelsenkirchen: "Das Archiv des Polizeipräsidiums, geplündert von Kommunisten, und auf die Straße geworfen." Artikeltext rechts: "Die Roten nehmen die Ruhrstadt ein und setzen die Fackel ein. |

Aufschwung der "Goldenen 20er Jahre"

Nach der Besetzung der der Wirtschaftskrise erblühte das öffentliche Leben in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre. Trotz der steigenden politischen Spannungen zwischen Rechten und Linken, wurde ausgelassen gefeiert und das Leben genossen.

Radioaktive 20er JahreOb in der Medizin oder als extravagantes Trinkgefäß. Besonders in den 20er Jahren waren radioaktive Elemente fester Bestandteil des täglichen Lebens. "Radium"-Mädchen bemalten tagsüber die Ziffernblätter von Uhren und benutzten zum Ausgehen die Farbe als Make-Up. Über die Nebenwirkungen war damals noch nichts bekannt. Entsprechend dramatisch waren die Folgen. In kleinerer Dosis wurde Radium auch als eine Art Allzweck-Heilmittel eingesetzt, von Husten bis Magenbeschwerden für Jung und Alt, waren Heidelberger Radium-Pastillen in allen Apotheken zu finden. Weitaus harmloser, dafür aber umso schöner war Uran-Glas: Aufgekommen bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts war Uran-Glas in den 1920er Jahren allseits beliebt. Unter Schwarzlicht gelb-grün "strahlend", kann man noch heute gefahrlos aus den Gläsern trinken, solange diese keine Beschädigungen aufweisen. |

Auszug aus der Bergpolizeiverordnung für die Steinkohlenbergwerke... und Arbeit gab es auch wieder... Diese aktualisierte Verordnung aus dem Jahr 1927 stellte die gesetzliche Grundlage für die Pflichten des Arbeiters unter Tage dar. Mit Einführung dieser Verordnung im Jahr 1911 wurden die Arbeitsbücher der Bergleute um die verpflichtende Unterschrift über den Erhalt dieses Buches erweitert. |

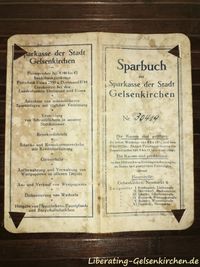

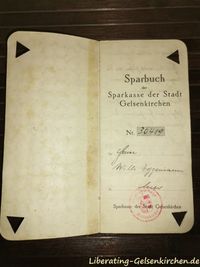

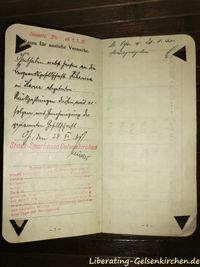

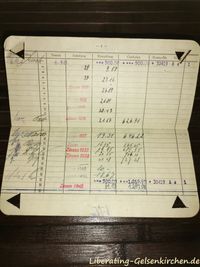

Sparbücher der Sparkasse der Stadt GelsenkirchenBuchstäblich seit Generationen ist die Sparkasse in Gelsenkirchen der Anlaufpunkt für Sparbücher. So ziemlich jedes Kind hat in der Vergangenheit ein Sparbuch durch Eltern, Großeltern oder Paten bekommen. Im Falle von Willi Eggemann wurden beide Konten im Jahre 1929 eröffnet. Schon auf der Seite für den Namen des Kontoinhabers findet sich bei der Eintragung des Ortes mit "hier" ein Eintrag, den es so heute wohl nicht geben würde. Unter den Besonderen Eintragungen findet sich im linken Sparbuch eine Eintragung nach derer das Guthaben und die Zinsen im Jahre 1938 an die Bergwerksgesellschaft Hibernia in Herne abgetreten wurde. Offenbar wurde es als Sicherheit für eine offene Zahlung oder eine Ratenzahlung hinterlegt. Am 20.1.1940 wurde dieser Vermerk dann wieder gestrichen. Im rechten Sparbuch wurden zwischenzeitlich 4 Reichsmark für die Heimsparkasse gesperrt Während das linke Sparbuch nur für Zinserträge genutzt wurde und zwischen 1942 und 1948 ruhte, lagen auf dem rechten Sparbuch größere Geldbeträge, die sich zwischen 1944 und 1948 in Luft auflösten. |